雀荘に置かれている全自動麻雀卓には、中央部分にリーチ棒置き場や自動サイコロ振り機能等が備え付けられたものが多いです。

しかし、自分でマットを敷いて牌を並べる、所謂手摘み麻雀には全自動麻雀卓で備えられているようなものはなく、牌がマット上で散らかってしまいがちで、リーチ時の点棒の置き場にも困ってしまいます。

手摘み麻雀でも全自動麻雀卓のように打ちたい!ということで、手摘み麻雀をサポートするプレートを3Dプリンターで製作しました。

市販にも似たようなのが売られていますが、意外と高かったりするので自作することをおすすめします。

自作を考えている方の参考になれば幸いです。

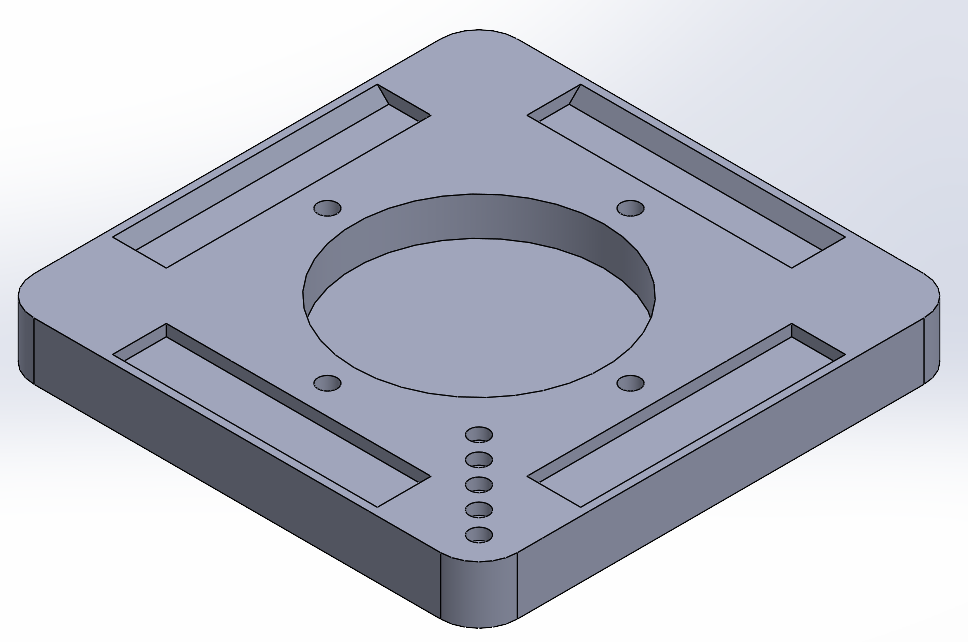

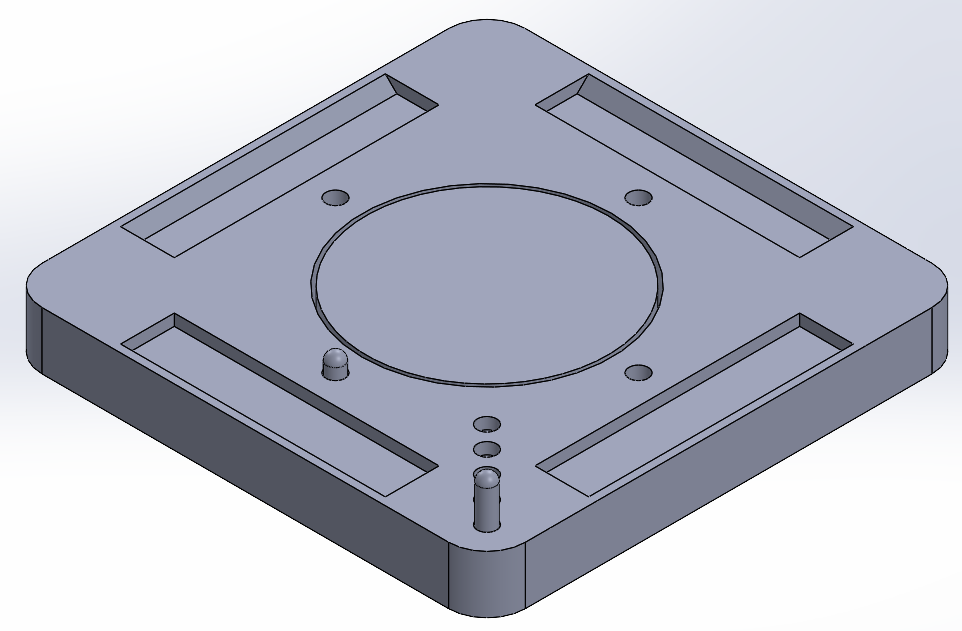

製作したサポートプレート

製作したサポートプレートは、縦26mm x 横19mmの牌を一列に6個並べることができます。リーチをして牌を横にしてもはみ出すことはありません。

リーチ棒置き場は、手前にスライドしながら引くことで取りやすくしています。

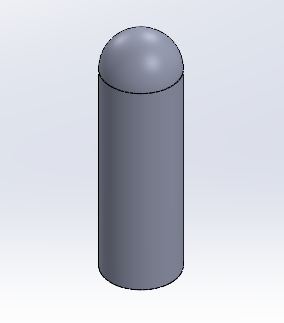

真ん中はサイコロ振り場です。リーチ棒置き場との間にある穴は、ピンを挿し込むことで親表示の役割をします。右奥にある5つの穴は、ピンを差し込むことで本場数を表します。

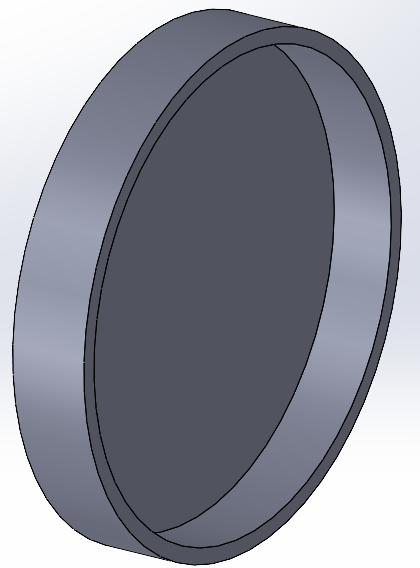

ピンは小さいので、使わないときはサイコロと一緒にサイコロ振り場内に入れて蓋をしておくことで、無くすのを防ぐことができます。

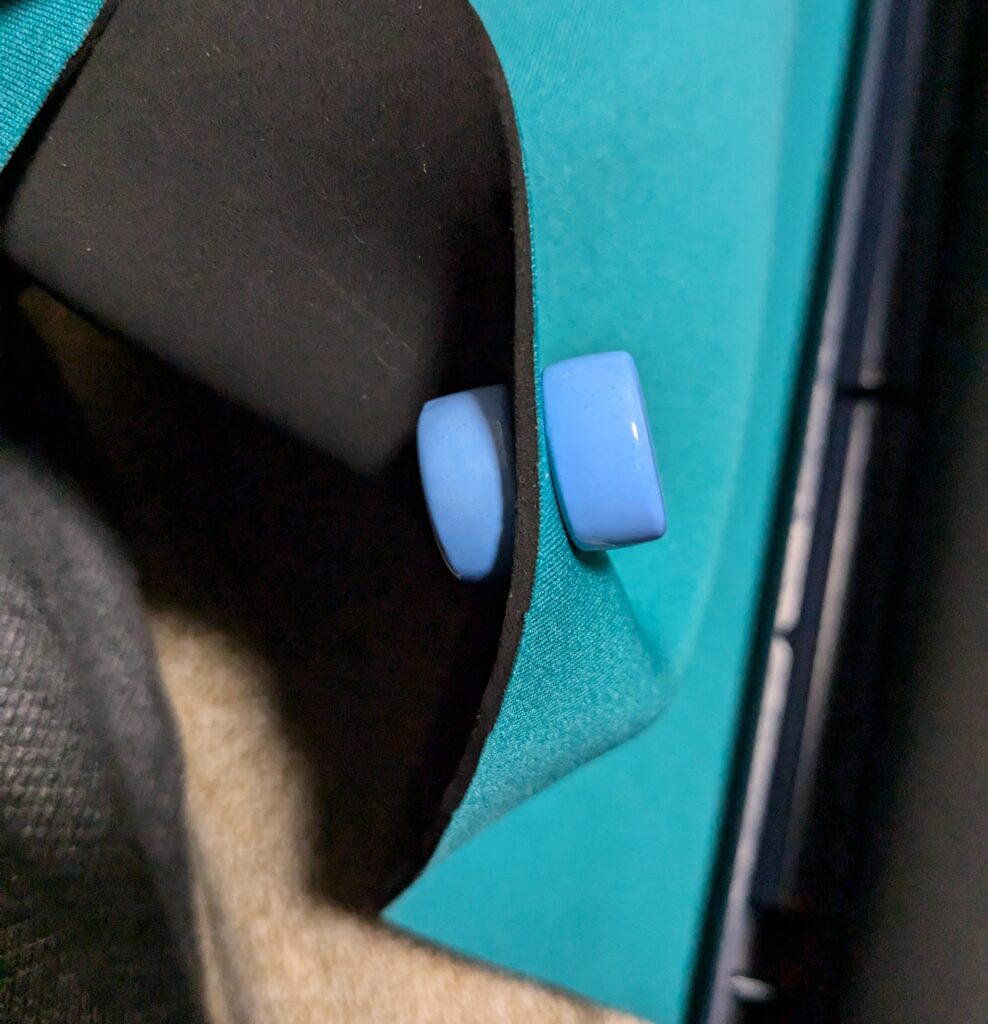

裏面の4隅にはマグネットを取り付けていて、マットとマグネットを挟むことでサポートプレートの位置を固定します。

製作過程

サポートプレートの製作に使用したツールは下記の3点です。

- 3DCADソフト:SolidWorks(個人用のライセンス)

- 3Dプリンター:Anycubic社製

- スライサーソフト:UltiMaker Cura

製作工程の詳細については以下に記します。

事前確認

サポートプレートの位置固定にマグネットを使用していますが、事前にマグネットでマットを挟むことができるのか確認しておきます。

3DCADでモデリング

サポートプレート本体、ピン、サイコロ振り場の蓋の3部品のモデルを作ります。

アセンブリモデルも作ります。

3Dプリンターで印刷

SolidWorksでモデリング後、3Dプリンターで出力するまでの工程は以下の通りです。

① モデリングしたファイルをSTLデータに変換する。

② 変換したSTLデータをUltiMaker Curaに取り込む。

③ UltiMaker Curaのスライス設定を確認したのち、3Dプリンター用の印刷データを作成する。

④ 3DプリンターにUltiMaker Curaで作成した印刷データを送って出力する。

上記手順で各部品を出力します。

裏面のマグネットは接着剤で固定します。S極とN極の向きがばらばらにならないように気を付けた方がよいです。ばらばらになっても使えないことはないですが、統一していた方が挟むときに楽です。

まとめ

手摘み麻雀をサポートするプレートを3Dプリンターで製作しました。

サポートプレートがあれば、手摘み麻雀でも全自動麻雀卓と近い感じで麻雀を打つことができます。

コメント